人在“盲”途

人在“盲”途

肖 林

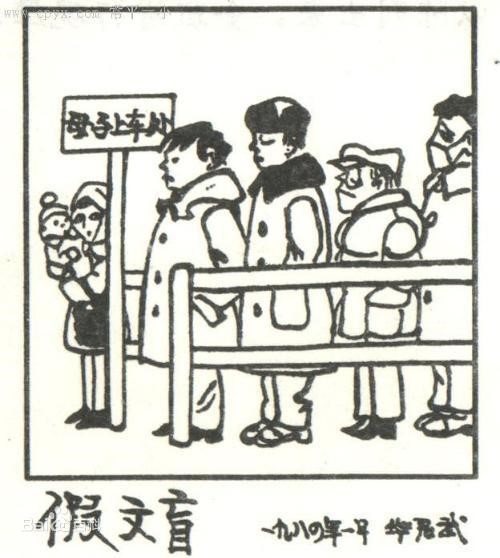

漫画有强烈的讽刺性和幽默性。画家从生活中取材,运用夸张、比喻等手法,讽刺、批评或表扬某些人、某些事。下面这幅《假文盲》,你能不能体会到画家的用意呢?把这幅画的图意以及你的想法写下来,题目自己定。如果你有更喜欢的漫画,也可以写自己喜欢的那一幅。

——人教课标版小学语文第十二册一单元习作

习作要求

本次习作《假文盲》安排在“感悟生活,获得人生启示”的主题单元后,六年级的孩子已经具有了较强的语言表达能力和写作兴趣,旨在透过图画体会画家华君武先生的用意,通过生活这本大书的冰山一角,明辨生活中的真善美和假恶丑,用自己独特的观察视角和感悟,将漫画所表现的生活场景灵动地表达出来。孩子们可以根据自己的特点和表达的不同角度写出具有自己独特体验的论说文、记叙文、剧本或者童话。真正做到“我手写我心”的个性化和多元化表达。

体验原型

情境创设:在现实生活中,学生都有或者都亲眼所见过诸如漫画中所列举的“假”现象,创设合适的话题,将孩子们的思维从图画引向现实,激发积极的道德价值认识。

漫画是能直观又能隐晦表达的一种艺术形式,通过看图,让学生知道评述生活中的假恶丑现象还可以用文字或者文学的形式表达。表达得好还会显出更直接,更有针对性,更深刻的效果。

体验创设

“假”是题眼,如果让你选择一个图中或者图画所隐藏的角色,你会选择一个什么样的角色?你准备用怎样的方法来解决这些“假”事件?结果会如何?聚焦:

1.看了这幅图,你的眼前出现了怎样的画面,这个画面你觉得是什么色彩的?

2.你准备选择怎样的角度来表现画里画外的内容?怎样表达?

3.你还想起了生活中怎样的现象?你想发出怎样的感慨或者呼吁?

实景叙事

一

走进题目,开始细细的寻思。

这幅画名叫《假文盲》,你怎么看这个“假”?从哪儿感受到了“假”?看看他们的衣着,神态,猜度他们丰富的内心世界。

一个孩子像哥伦布发现了新大陆,兴奋地说:“……那个矮墩墩、斯斯文文的眼镜儿叔叔瞟了一眼旁边的母子俩,又赶紧把目光收了回来,漫不经心地缩了缩脖子,自欺欺人地躲在了前一位叔叔的背后……”

一句话,似乎提醒了所有的孩子,让他们想到了很多很多……

一个个鲜活的人物形象被他们呼之欲出。

二

鲜活的画面在孩子们脑海中闪现,她们群情激奋,脸上挂满了凝重。

“人世间大多数都是好人,这类不知廉耻的‘假文盲’,真是为人世间抹了黑!”

“这就是一群假文盲,难道他们没有良心吗?难道他们就没有一点羞耻感吗?在社会上还有许多这样的人,难道我们都视而不见吗?”

“那些大男人,你们难道没有看见那块大牌子吗?你们难道真的不识字吗?”

“如果人人都有一点爱心,多一点良知,那该多好啊!”

……

这样充满批判色彩和是非观念的言语充斥着我的耳际。是的,我的情绪已经被孩子们发自肺腑的质朴的语言感染了,我似乎听到了一个个呼唤人间正义的声音,听到了发自心灵的对社会良知的呼唤。

三

当孩子们急于想将自己的观感付诸笔墨的时候,我告诉孩子们,人在做,天在看,我们在写的时候站的角度不同,要表达的效果也是完全不一样的。你是闲来无事的旁观者呢,还是有着社会正义感的记着?你是站在这位母亲的角度呢,还是站在这位小孩子的角度……

为了达到自己的表达效果,孩子们纷纷静思,都想在习作中,在生活中发出时代最强的感召声。

于是,不同的题目,不同的角度诞生了:

1.前面是座山(站在图中第三位乘客的角度);

2.他们怎么了(站在母亲怀里的婴儿角度);

3.我不是文盲(站台工作人员);

4.老神出游(老神仙的视角);

5.人在“盲”途(亲历者视角);

6.车站“盲”事(亲历者);

7.公义之路(记者);

……

鲜活的,充满文学色彩和神话色彩的题目和别样的视角诞生了,孩子们信心满满地开始了用笔倾述的历程。

四

教室里静极了,只听见笔尖划过纸面的沙沙声和孩子们时而发出的哀叹声。在现实生活中,人们太需要真善美了,太渴望处处流溢公平和正义了。孩子们心中也不是如此的希望吗?

漫步教室,慢慢品味孩子们从笔端发出的声音,从心灵深处溢出的文字,让人欣慰——原来激发孩子们原始的情感是如此的简单。

习作采撷

王巧韵同学的习作《他们怎么了》——

春运的汽车站简直和一锅沸腾的粥一样,到处都是人,连个空隙都没有。人们脚尖挨着脚跟,推推搡搡地行进着。我今年和爸爸妈妈回老家,才体验到了这残酷的“争票战”。

顺着人流进入候车区,远远地望见一个只有一对母子候车的站台,我拉拉爸爸的衣襟,指着站台说:“爸爸,我们去那边上车吧!”爸爸摇了摇头说:“不行,那是‘母子上车处’,咱们怎么能去呢?”我仔细一看,一个硕大的牌子上清清楚楚地写着“母子上车处”,我的心里真羡慕那对母子啊!看着那小宝宝和妈妈时而绽开的笑容,我多么希望我能走出着拥挤的人流,到哪儿去候车呀。

咦,那儿怎么啦?一个穿皮衣的大男人和一个戴着毡帽穿毛领大衣的叔叔,旁若无人地往“母子上车处”径直走去,我很纳闷:“母子上车处”可以让其他人上车吗?他们心里不害臊吗?哪两个大男人靠了过去,把那一对母子吓了一大跳,困窘地向前挪了挪,那两个叔叔也紧随其后,母亲为了孩子安全,好意地退出了站台,在旁边候车。怀中的宝宝疑惑不解地望着他俩,眨巴着眼睛仔细打量着他们:穿皮衣的那位叔叔靠在扶栏上,眼睛直直地盯着远处;戴毡帽穿毛领大衣的也眼睛男直勾勾地盯着前面那位的后脑勺,一会儿之后就开始闭目养神。陆续地又有两位叔叔加入了这个特殊的行列:矮墩墩、斯斯文文的眼镜儿叔叔瞟了一眼旁边的母子一眼,又赶紧把目光收了回来,漫不经心地缩了缩脖子,自欺欺人地躲在了前一位叔叔的身后;最后一位,是个虎背熊腰的大汉,看都不看母子一眼,掩耳盗铃般地戴着口罩,就仿佛遮住了视线,对“母子上车处”几个醒目大字视而不见。

我转过头问:“爸爸,他们怎么了,怎么和那对母子抢站台呢?”爸爸回头看了看他们,无奈地摇了摇头,深深地叹了口气,说:“现在的人,各个文化水平都很高,绝不会是不识字。他们怎么了?哼!为了自己方便就违反规定,违背道德,违背良心啊!”我正想向车站的管理人员求助,这时我们的车来了,爸爸就拉着我上了车。

我从车窗望去,那对母子孤独无助的眼神在我的眼前晃荡。我们的车子开动了,望着远去的车站,心里感慨万千——这类“假文盲”的现象不知道什么时候在我们的现实生活中完全消失。

(本文曾以体验作文教学实例的形式发表于《德阳教育》)

作者单位:德阳外国语学校小学部 618000